Много тайн и чудес скрывает земля Рязанская, как в прочем и вся наша необъятная Россия.

Летним ясным днем построили маршрут и двинули в путь дорогу за новыми приключениями и эмоциями./Киструс-Ижевское-Спасск-Рязанский-Шилово-Срезнево-Исады-Аргамаково/

Первая остановка - Киструс. Местная легенда названия такова: В 1237 году монголы пришли на Русь. Первым крупным городом на их пути была - Рязань. Рязанцы напрасно просили о помощи другие русские княжества — они оказались глухи к их мольбам. Село будто бы принадлежало то ли князю, то ли княжескому дружиннику по имени Кис, который в одном из сражений с татарами струсил и бежал с поля битвы. Поэтому и стали называть его сельцо Киструсом, то есть Кис-трус.

Как известно ничто не проходит бесследно: ни добро, ни зло, ни малодушие. С тех пор за этим местом и закрепилось это название. Село расположено на берегу Оки, на большом тракте Рязань – Касимов и в середине 19 века выросло до довольно приличных размеров. Одно из первых упоминаний в 16 веке в платёжных книгах Старорязанского стана – как вотчины боярина Годунова. 1676 году в Киструсе уже была «церковь Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да в пределе Покрова Пресвяты Богородицы», со временем обветшала. В 19 веке на средства жителей, с благославления и разрешения Рязанской епархии была отстроен новый, каменный храм в честь имени Живоначальной Троицы

Престолов в ней было три: главный — во имя Живоначальной Троицы, в правом приделе — во имя Покрова Божией Матери, в левом — во имя святителя и чудотворца Николая Мирликийского. На сегодняшний день храм активно реставрируют. В двух десятках шагов от церкви открывается прекрасный вид на старицу Оки и заливные луга. Мы простояли какое-то время на берегу, наслаждаясь панорамой.

Если упоминается К.Циолковский, то невольно сразу встает образ Калуги, ну еще Боровск. Как правило, мало кто знает или помнит, что великий ученый родом из Ижевского Рязанской губернии. Впервые село упоминается в 1387 году. Владели им и Годунов, и Трубецкой, и даже Екатерина 1, и один из потомков Демидова. Интересен один из владельцев: столбовой дворянин Иван Ефимов - художник, скульптор и актер, один из создателей кукольного театра в России, учитель знаменитого Сергея Образцова. В качестве художника Ефимов участвовал в 1930-1931 годах в этнографических экспедициях по Удмуртии, а в Ижевске по его проекту был открыт памятник «Человеку с ружьем» - рабочему Ивану Пастухову.

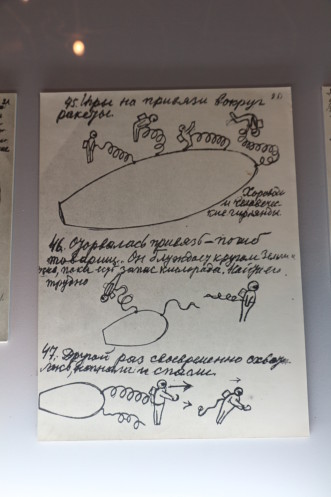

1967 г. – после получения письма Ю.А. Гагарина в ответ на приглашение посетить родину основоположника теоретической космонавтики – было принято решение о создании музея К.Э. Циолковского.

Письмо Ю.А. Гагарина стало одним из первых экспонатов. Музей был открыт в день 110-летия со дня рождения К.Э. Циолковского. Из экскурсии мы узнали о детстве великого ученого, и кроме того - ряд очень интересных фактов.

Если бы не его болезнь (глухота), кто знает - летали бы мы сейчас в космос??? Превратности судьбы. Поражает упорство и талант Циолковского. Практически полностью самостоятельно прошел весь курс обучения от школы до гениального ученого. В 1919 году избран в члены социалистической Академии (позже ставшей Академией наук СССР).

В музее представлены фрагменты истории становления космонавтики, предметы из области освоения космоса. Пожалуй, уникальным экспонатом можно назвать спускаемый космический аппарат, подаренный музею отрядом космонавтов.

Спасск-Рязанский. Городков с названием Спасск на карте России шесть, и, дабы отличаться от пяти других, в 1929 году этот получил приставку Рязанский, но местные жители с гордостью называют его Спасск. Спасский район загадочно пронизан идеями покорения космоса и освоением иных миров, поэтому очень уместна стела, изображающая ракету и космонавта рядом, сооруженная на развилке въезда в город и поворотом в сторону села Ижевское.

Это один из немногих городков, напоминающих о достойной профессии космонавта, которую мечтали освоить чуть ли не все школьники середины ушедшего столетия. История Спасска неразрывно связана с городищем Старая Рязань. При посещении музея нам поведали такую легенду: часть населения, спасшаяся от набега Батыя, перебралась на другой берег Оки, по каким – то причинам татаро -монголы не смогли переправиться через реку… Уцелевшие люди назвали это место - Спасск!! Из других источников известно, что в этом месте находился Спасо-Зарецкий монастырь, который в 18 веке Екатерина 1 упразднила, а чуть позже село разрослось и превратилось в уездный город. Монастырь, судя по всему, стоял на крутом береговом склоне.

Разумеется, купеческие и мещанские домики с резьбой есть во всех провинциальных городках, но Спасские отметил своим вниманием сам Георгий Вагнер, знаменитый русский искусствовед прошлого века.

В городе открыт краеведческий музей (здание особняка купцов Морозовых), носящий его имя.

Нам очень понравилась диорама Старой Рязани и стенды, посвященные памяти о ВОВ, которую так бережно хранят жители города и района.

В советское время в городе бурлила и кипела жизнь. Кожевенный завод, завод металлоизделий, швейная фабрика (Я, сам помню все это. Пережил, переболел разруху и развал). В качестве оставшихся достопримечательностей сохранился хлебозавод, при котором в магазине, под названием «Сказка», продаются родом из детства - настоящий хлеб, песочные пирожные и кексы. Рядом с Парком героев, находится кафе «Радуга», где за более чем умеренную цену, мы пообедали «от пуза».

По мнению учёных-географов, задолго до появления Спасска-Рязанского, на месте, где ныне находится понтонный мост, между городом и с.Фатьяновка, сливались две крупнейшие реки региона — Ока и Проня. Позднее русло Оки сместилось на 6 км к югу и сливается с Проней теперь у деревни Никитино, а на месте её былого русла сохранился Спасский затон, где когда – то тренировалась сборная СССР по гребле на байдарках и каноэ.

Миновав переправу (около 200 метров), мы поднялись в гору на Старую Рязань, а вот дальше то и началась сказочная часть нашего путешествия… Шилово - родина русских богатырей Евпатия Коловрата и Добрыни Никитича. Это довольно большой поселок с очень древней историей. Люди проживали на этой земле за много веков до нашей эры. Доказательством тому служат многочисленные раскопки, проводимые в этом районе. Где-то в 10 веке приходят славяне и образуют город Нерск, а дальше по официальной версии рязанские князья передают поселение литовским выходцам братьям Шиловским. Есть и легенды, вот одна из них: «были здесь раньше непроходимые болота. Ехал однажды мимо купец, который торговал шилом. Товара у него было на несколько обозов. Один воз перевернулся, рассыпались по земле шилья, а место так и стали называть Шилово».

На этом направлении было только три хлебных пристани - Шилово вплоть до XVII века считалась самой важной из них.

Сейчас это довольно большой поселок, древнее городище размещалось в районе Успенской церкви, построенной первоначально в XIV веке.

Современное каменное здание храма возведено уже в середине XIX века на средства прихожан и местного помещика А. Колемина.

Рядом с храмом находится краеведческий музей, где вышеописанное и многое другое, не менее интересное мы узнали из экскурсии. Не реклама, но респект экскурсоводу по имени Александр. Как и положено, осмотр начался с уже «приевшихся» бивней, зубов и других частей скелета мамонтов, которые выставлены в каждом уважающем себя краеведческом музее.

У нас создалось впечатление, что если по всей стране собрать эти останки, то вполне вероятно, может оказаться, что только одни мамонты населяли нашу землю, причем с плотностью проживания 1 штука на 5 -10 кв.м. С тоской во взоре мы смотрели на всю эту картину, в ожидании услышать в очередной раз про горькую судьбинушку этих вымерших животных, но … Александр, не просто экскурсовод - это человек, обладающий даром красиво, красочно и грамотно рассказать про то или иное время, предметы старины, представленные в витринах музея, и еще по-настоящему почувствовать и пережить это путешествие во времени…. Так вот, возвращаясь к древней фауне - он настолько интересно и наглядно представил нам и мамонтов и саблезубых тигров, что мы и впрямь почти попали в далекие времена наших предков! И даже всеми забытого ужасного пещерного медведя, который по размерам превосходил современного в 2-3 раза, описал таким образом, что экспонат , наверное, готов был сойти со своего места и показаться во всей красе. С лица Земли древние звери пропали 25 тысяч лет назад. Но причины этого до сих пор точно не выяснены, какой-то одной четкой теории по этому вопросу наука не имеет. Есть множество гипотез, предположений и догадок, но все они не имеют никаких доказательств.

Пересказывать всю экскурсию и выкладывать все фото, с нашей точки зрения - ни знания, ни эмоции не передашь, кроме того, есть интрига самим воочию все увидеть. Сказать, что мы испытали «культурный шок» - нет. Скорее, что то, значительно большее - иллюстрированный "учебник" истории нашего государства, на примере Рязанщины. Научная база очень высока, материалов по золотой орде и средним векам – более, чем в достатке. Мы задавали массу вопросов и на все получили обоснованные ответы. Музей интересный, экспонаты представлены таким образом, что их хочется разглядывать, переходя от одной витрины к другой.

Действительно: древних артефактов, орудий труда, женских украшений, оружия – великое множество и все они находятся в великолепном состоянии. Посещая музей, окунаешься в сказку - страну Артанию и непременно хочется приехать еще и еще.

Всего 20 шагов от одной двери до другой и мы переворачиваем палитру души… Культурный центр «Заряна».

"Во времена стародавние,старозаветные не было ни солнышка красного,ни небушка синего- ничего не было... И запечалился Бог, что неказисты владения его. Решил все устроить по-красивому, по-замечательному. Начал трудитья- творить. Трудно было ему одному творить , ну и создал помощников-ангелов. Ангелы летають, шумять... Создал Бог свет и тьму, звезды повесил, луну, солнце- красота! Пошел отдохнуть, а ангелам сказал, чтобы за порядком следили. Приходить- да штожа такое? -все перемешано. Опять все разделил, порядок навел... А Божья Мать ему говорить: "Ну чего ты этим поскакушкам за порядком следить доверил? Они как малы дитенки. Неужто не знашь, чтобы порядок был- женщина должна следить за всем!" И создал тогда Бог полуптицу,полудеву. Назвал ее Заряной и повелел следить за порядком в мире.С тех пор летаить райская птица Заряна, смотрить, чтобы тьма со светом не смешалась, чтобы помнили люди про родителей своих и жили по обычаям..."

(запись от Маркиной Татьяны Карповны,1897 года рождения. с.Дубровка Шиловского района)

Так началась наша экскурсия в этноцентре «Заряна».

- Вы, наверное, думаете, что крестьянская одежда - это серое рубище? - спросила нас милая девушка – экскурсовод. Когда же она услышала наш ответ - «нет»,

а далее массу вопросов – она поняла, что не на тех попала и передала нас с рук на руки , совершенно случайно, вышедшему из служебного помещения , основателю музея , этнографу – Андрею Николаевичу. Этот человек - настоящий кладезь мудрости, обычаев, заветов старины! Какую бы вещь не взял в руки Андрей Николаевич – возникала целая история, связанная с предметом. Кто бы, например, мог подумать, что решето способно лечить, защищать от воров? А выражение : в Рязани грибы – с глазами? Этнограф убеждён, что все грибы – это живые организмы, способные воздействовать на сознание человека, а в особенности сыроежки. И уж одному чёрту известно, что с тобою случится, если просто так пинать ногами грибы. По крайней мере, точно заставляет задуматься…

Все мы слышали про Бабу Ягу…. Вообщем - то, безобидная старушка в избушке на курьих ножках и собственным транспортом-ступой, а оказывается есть еще и Бура Яга- вот уж точно исчадие зла, летала на огненном коне и ела все живое, правда соли боялась…

К примеру, одна из понравившихся нам цитат: – «Когда мы отдаляемся от своих корней, нарушается экология духовного мира. Когда мы боремся с Бабой-Ягой, домовым и лешим, то понимаем, что они наши, свои, мы знаем, как с ними обращаться. А тролль, гоблин и вампир, которые приходят на их место, ничего не боятся. Хочется, чтобы мы не забывали о том, что у нас есть своя уникальная культура. В том числе и о том, что в местных речках живут Чамки, Русалицы и Аленки, а в колодцах – наша, рязанская Баба-Яга. Правда, зовут ее немного иначе – Бур-Яга, и в ступе она не летает, а ездит на черном огнедышащем коне. У Бур-Яги необычный наряд: головной убор с бубенцами, на груди – сюльгама (нагрудное украшение угро-фин.), символизирующая мироздание.»

Все мы часто или не очень употребляем настои, чаи из трав. Из беседы с этнографом, мы вот в первый раз узнали полноценную процедуру сбора трав. Оказывается у каждой есть день рождения, и «она об ту пору медом пахнет».

А еще нас «подцепило» его высказывание о Родине, которая начинается с осознания своих корней, с могил предков и преданий старины глубокой, с чувства своего рода. Так радостно было на душе и так не хотелось уходить, столько много всего нового и интересного, но пора и честь знать! Почти 3 часа провели мы в этом сказочном центре. А на последок, нам прочитали отрывок из книги Александра Куприна «Мелюзга», именно в этом поповском доме мы и находились, который описывался в этом рассказе.

В центре проводят интерактивные экскурсии , мастер – классы для детей.

Далее было Срезнево. Причин туда поехать было две: первая - посмотреть храм с витражами (там меня крестили), вторая - музей славяно-русского филолога Срезневского. Храм был закрыт. Побродили по территории, то ли «Заряна» настроила нас на лирическое настроение, то ли действительно место очень намоленное и благостное, захотелось присесть и послушать щебетание птиц.

Музей, к сожалению тоже был закрыт, но видимо какие то высшие силы, не захотели нас оставлять без истории этого места. Пока мы смотрели на красавицу Оку с высокого косогора, подъехал пожилой мужчина на мотороллере с внуком, разговорились. Его семья имела самое непосредственное отношение к храму, более того, в тяжелую годину, когда без разбора сносили храмы по всей России, они сохранили иконы и церковную утварь. Много и долго рассказывал про историю села, про восстановление храма. Внуку респект: за все время нашего общения – ни разу не пискнул! Лишь изредка лазил возле деда, проверяя, все ли в порядке с техникой…? Домой все – таки возвращаться…

Далее наш путь лежал в Исады. Название села, скорее всего происходило, от удобного места высадки, плывущих мимо судов. Упоминается оно в летописях вместе со Старой Рязанью. Первым письменным свидетельством об Исадах стал летописный рассказ о том, как Рязанский князь Глеб Владимирович в сговоре с младшим братом Константином пригласил своих братьев для заключения между ними договора, но во время пира с помощью своих дворян и наёмных половцев они убили всех приехавших вместе с их боярами и дворянами. Потом Исадами владел Ляпунов (принадлежал к сословию бояр), а последний владелец- Кожин - дед, того самого Вагнера, чьим именем назван Спасский музей. Был и дом ,и сад, а сегодня только белоснежная церковь величаво сквозь время смотрит на Оку с высокого обрыва. Рядом с храмом родовое захоронение Кожиных.

Аргамаково, место, где я родился и вырос. «Впервые упоминается в 1637 году как «д. Руднево, Аргамаково тож». О происхождении названия существует две версии: по одной название происходит от «аргамаков» - рослых и дорогих азиатских лошадей, что паслись на лугах близ д. Руднево. По второй - от слова «агромант» - узорчатой плетенки из шнурков для обшивки женских головных уборов». Одна из легенд гласит, что на краю деревни было кладбище этих самых лошадей. Интересно было пройтись по улочкам, зайти в клуб, посмотреть на овраги, которыми сбегал домой сначала из сада, а потом уже и с уроков. Жалко, что рушатся деревни, теряется связь поколений, стирается наша культура, иногда становится страшно, что скоро мы все превратимся в «Иванов не помнящих родства».

Смотрю на дом культуры, и ярко всплывают в памяти мои совсем юные годы. Когда-то это было белоснежное здание, в котором проходили выступления областных и районных артистов. Его стены помнят голос Харламовой , местной жительницы писавший прекраснейшие стихи и исполнявшей их. Изначально, в нем размещались: библиотека, 2 бильярдных зала, танцевальный зал со сценой, огромный кинозал (примерно на 200 человек). Здесь же проходили выборы в высшие органы власти, как правило их сопровождали красочные, интересные ярмарки и выступления народных коллективов, как местных, так и гастролирующих. Это здание можно было смело назвать "Очагом культуры". Сегодня, каждый раз проходя мимо, я ощущаю - боль, грусть и слезы...

Уже в финале поездки, возвращаясь домой, мы не смогли проехать мимо Старой Рязани и сделали несколько фотографий

Живет в: Челябинск

Живет в: Москва